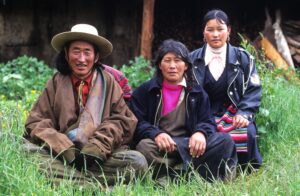

In fuga dal Tibet, Solu Khumbu, Nepal, 1990

È una giornata di fine ottobre, il cielo è terso e l’aria del mattino frizzante. Il sentiero scende gradualmente in costa attraverso foreste di conifere e, più in basso, di querce e rododendri arborei. Il Dudh Koshi scorre lontano sul fondovalle. In alto, le ultime cime di ghiaccio ci accompagnano nel viaggio verso meridione.

Raggiungiamo un’ampia radura. Un piccolo rifugio sorge al limitare della foresta.

Decidiamo di concederci una pausa.

All’aperto, davanti a tavoli di legno, siede un folto gruppo di uomini, donne e bambini. Di corporatura robusta, indossano abiti caldi e scarpe pesanti. Tra gli uomini, alcuni portano i capelli lunghi. Donne e bambini hanno le gote arrossate, come se avessero passato del tempo al freddo. Parlano e scherzano, allegri e sereni. Sono tibetani, arrivati nel Solu Khumbu, nel Nepal orientale, dopo un lungo viaggio a piedi.

Hanno attraversato il passo Himalayano di Nangpa, a circa 5800 metri, il punto più alto di una via che mette in comunicazione i paesi Sherpa con il Tibet, tradizionalmente percorsa da mercanti e pellegrini. Affrontare il passo di Nangpa comporta l’attraversamento di pericolosi ghiacciai.

Quei tibetani ci sono riusciti, senza incidenti e, soprattutto, senza essere stati scoperti dalle pattuglie dell’esercito cinese, che sorvegliano quell’area. La loro meta è Kathmandu. Alcuni saranno ospitati in centri di accoglienza istituiti dal governo tibetano in esilio, altri saranno accolti da amici e parenti, anch’essi tibetani che hanno scelto di lasciare il proprio paese natale.

Negli anni 50 del secolo scordo i cinesi occuparono militarmente il Tibet. Nel 1959, in seguito all’insurrezione di Lhasa, Il Dalai Lama, capo spirituale e temporale dei tibetani, fuggì in India. Centinaia di migliaia di suoi compatrioti lo seguirono, stabilendosi inizialmente in quel paese e anche nel Nepal. All’inizio degli anni 90 del secolo scorso quel flusso era ancora vivo, seppur fortemente diminuito.

Quei fuggiaschi avevano lasciato la propria casa e la patria e avevano camminato per più giorni in alta quota. Seduti a quei tavoli, sembravano un’allegra compagnia di amici al ritorno da una scampagnata. Ma apparivano anche come persone unite da forti legami e contraddistinte da sicurezza di sé e capacità di resistenza.

Proseguendo il cammino con uno degli amici che mi accompagnavano, incrociamo, di nuovo, sul sentiero, quei tibetani. Non procedevano insieme, ma in piccoli gruppi di due tre elementi, distanziati di alcuni minuti l’uno dall’altro. La ragione è ben presto chiara. Due giovani fuggiaschi ci attendono, fermi sul sentiero, alcune centinaia di metri prima di un posto di controllo della polizia nepalese. I due chiedono il nostro aiuto, temono di essere riconosciuti e fermati.

Secondo un accordo stipulato tra il governo cinese e quello nepalese, quest’ultimo s’impegnava a respingere i tibetani che lasciavano illegalmente il loro paese.

Assistendo, in quei momenti, al passaggio di portatori al seguito di gruppi di escursionisti occidentali, decidiamo di simulare che i due tibetani fossero i nostri.

Passiamo ai due tibetani gli zaini e procediamo in direzione del posto di controllo. I poliziotti nepalesi non riconoscono i finti portatori. I due fuggiaschi possono così proseguire il loro viaggio verso la valle del Nepal.

Foto: tibetani a Lithang